霸凌事件旁觀者的影響與防制策略探討

一、前言

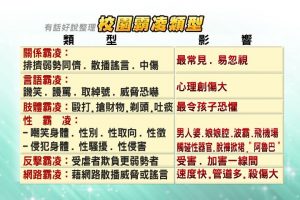

校園霸凌(school bullying)近年來廣受社會大眾、教育主管機關及媒體

的關注,一方面是因為霸凌屬於攻擊行為之一,易與暴力行為相混淆,將

「霸凌」及「暴力」等同看待;另一方面是因為校園霸凌對學生的身心健康會

帶來負向影響,包括自殺、憂鬱、焦慮、低自尊等,而且,校園霸凌與成年

後的犯罪行為有密切關聯(Berger, 2007; Olweus, 1999)。

校園霸凌並非近年才興起的教育議題,而是近來國內學者將 bullying 音

譯為「霸凌」,使人易誤認此為新興議題。其實校園霸凌行為問題存在已久,

校園霸凌即是校園內的欺負、欺凌行為,此問題行為在校園中屢見不鮮。國

際上多採用挪威學者 Dan Olweus(1993, 1999)所提出的定義,將霸凌視為

「一個學生長時間、重複地暴露在一個或多個學生主導的欺負或騷擾行為之

中」,該定義具有三項特徵,包括惡意行為、重複、力量失衡(如多欺少、大

欺小、強欺弱);臺灣師生則將校園霸凌定義為「力量失衡的狀態下,對身

體、心理、財物、權益造成傷害的惡意行為」,此定義霸凌應具有力量失

衡、故意、攻擊行為、負向結果等特徵(Cheng, Chen, Ho, & Cheng, 2011)。

兩定義最大的差異,在於「重複性」,學界多強調惡意行為必須重複發生才稱

得上是霸凌,唯在教育現場中,臺灣中學師生對霸凌定義的了解卻少提及重

複性之字眼。根據 Solberg & Olweus(2003)所建議的判定標準,發生頻率要

在每個月 2-3 次以上,才能稱得上是霸凌行為(Solberg & Olweus, 2003)。

校園霸凌行為的發生其實是一種團體歷程,當霸凌行為發生時,除了霸凌者(bullies)及受凌者(victims)外,多有旁觀者(bystanders)在場,而不同

旁觀者所扮演的角色及行為,將可能使得霸凌行為更加惡化亦或可能削弱霸

凌行為。因此,本文主要目的在探討校園霸凌事件中旁觀者的影響,以期能

進一步思索如何透過第三者的力量來降低校園霸凌的危害。以下先針對臺灣

的反霸凌政策與研究進行簡介,然後針對旁觀者的角色及影響進行分析,最

後由旁觀者的角色來談校園霸凌防制策略。

二、詳細內容請詳看原文90983349-db58-45a1-a13c-3e71f3579c95 (most.gov.tw)

資訊來源:MOST科技部專刊-作者陳利銘

學生事務處生活輔導組提醒您